独坐幽篁中中国古典悲凉散曲浅议

在悠长的历史长河中,中国文学以其深厚的文化底蕴和丰富的艺术内涵,被世人赞誉为“一言难尽”。尤其是在唐宋时期,诗词歌赋成为文人墨客交流思想、抒发情感的一种重要方式。其中,“悲凉”这一情绪色彩浓郁的情怀,通过散曲这种形式得到了充分体现。

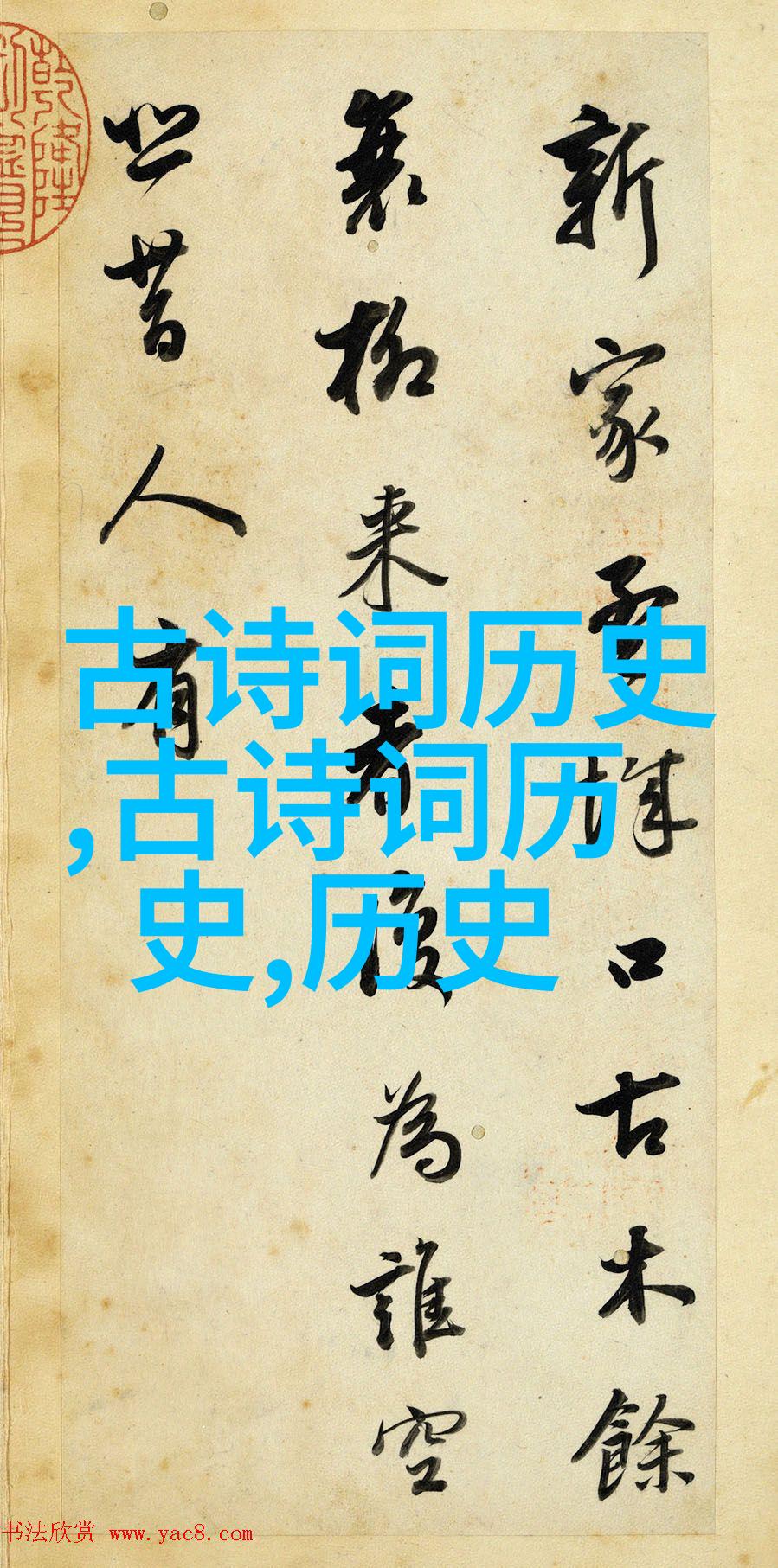

悲凉之美:唯美古诗词中的凄婉情调

在中国古代文学中,“悲”字往往与“哀”、“伤”等字相连,其所承载的情感深沉而复杂。唯美古诗词中的悲凉,不仅是对生活苦难的反思,更是对自然景物变化无常带来的感慨,以及对于个人命运短暂而艰辛的思考。在这些作品中,我们可以看到作者通过语言巧妙地营造出一种凄婉之美,让读者在悦耳的声音背后感受到一种超脱尘世痛苦却又不失哀愁的心灵境界。

散曲:传递悲凉情怀的艺术形式

散曲作为一种流行于北宋以后的一种民间音乐与歌谣,它具有强烈的地方性和民族特色的同时,也吸收了大量汉语诗词元素,使得它成为表达民间生活、社会变迁以及个人的喜怒哀乐的一个重要途径。在这类作品中,作者借助于轻松活泼的地调旋律,将自身的情感转化为听众能够共鸣的话题,从而使得悲凉之音更加贴近人民群众的心声。

北宋以来的日出日落:时间流逝与生命无常

北宋以后的散曲作家,如李清照、苏轼等,他们将自己的生活经验融入到作品之中,用日出的生机与日落的寂静来比喻人生的起伏变化。如李清照《菊花慢》:“夜来风雨声,花落知多少?”这样的句子,就用最简洁直接的手法展现了一种时间流逝带给人的孤寂和无奈,同时也表达了对生命有限性的忧虑。

独坐幽篁中的意境探究

《独坐幽篁》的意象,是许多作家心中的一个主题。这首名为《独坐幽篁》的现代散曲,以其简练明快的节奏,在押韵上进行创新的尝试。而在传统意义上的散曲,这样的主题更容易被表现出来,比如王国维曾写道:“独坐幽篁,对镜自怃。”这样的描述,即便没有具体细节,但也透露出一种隐约的心酸或许是一丝淡淡遗憾。

结语

总结来说,在中国古典文学特别是唐宋时期,我国文人墨客通过他们所创作的一系列唯美古诗词,将自己内心世界的大多数感情都有着最精致细腻的事实记录。这些作品不仅展示了作者们高超技艺,更让我们从繁华纷扰的人世间看到了那份宁静哲理,那份追求精神自由与内心解脱的心态。在这个过程里,我们可以领略到那几分悠然自得、几分缥缈飘渺;我们可以体会到那些抑郁沉默之间微弱闪烁的小灯火;我们还能见证那些成就永恒,只因一次次点燃希望的小小光芒。